外部を感じさせる内部空間をつくる (1994年 GA JAPAN 08より 抜粋)

■木摺の壁

以前,初めて木造住宅を設計をした時,上棟の時の状態に迫力を感じて,これはすごいものになるかもしれないと思って何回も現場に通っことがあります。ところが,図面どおりに仕上がっていくにつれて,だんだんつまらなくなっていくのです。壁ができると閉ざされた息苦しい空間になってしまいました。

そのとき,上棟時の状態で建築化された空間とは何だろうと考え,小屋とか納屋が浮かびました。小屋や納屋は必要最小限の柱梁でできています。人が住むわけではないので定尺のブリキなどが貼ってあって,雨は入らないけれども風は入ってくる。そのニュートラルなフォルムがきれいだと思いました。

その後,別の現場で柱と梁が組み上がり,外側に木摺が張ってあるのを見たとき,ぼくの思う気持ちの良い空間がそこにありました。最初はその木摺がきれいなのだと思ったのですが,本当はそうではなく,気持ちがいいと感じたのは壁の向こうに光があったからなのです。中から見ると木摺の向こうに外気が感じられ,内部に光がこぼれてくる。ぼくは常に外部を取り込んだような内部空間をつくりたいと思っているのです。木摺のままの気持ち良い状態をどう空間としてつくるかが重要な課題でしたが,あるとき,そこにはガラスをはめればいいと思いつきました。どんなにぼくを理解してくれる施主でも吹きさらしに寝てくださいとは言えませんから,それを感じさせる建築のつくり方を探す必要がありました。断熱,視覚の問題を処理していきながら解放感を確保する,建築が持たざるをない機能を最低限確保しつつ,人間が体験する環境を取り入れていくということです。

今回,施主と出会い,ぼくが考えていた木摺の空間を提案したところ理解していただき,それを実現することができました。木摺壁にしたのは,向こうが透けて見えるということ以上に,前に何かあってその奥があり,そのまた向こうに何かあるというふうにしたかったからです。今回,間柱があって木摺があり,その向こうに断熱のためのベニヤがあるので,最終的には目が止まる壁があるわけですが,厚さ100mmくらいしかない壁でも陰影で少し奥行きができたように思います。

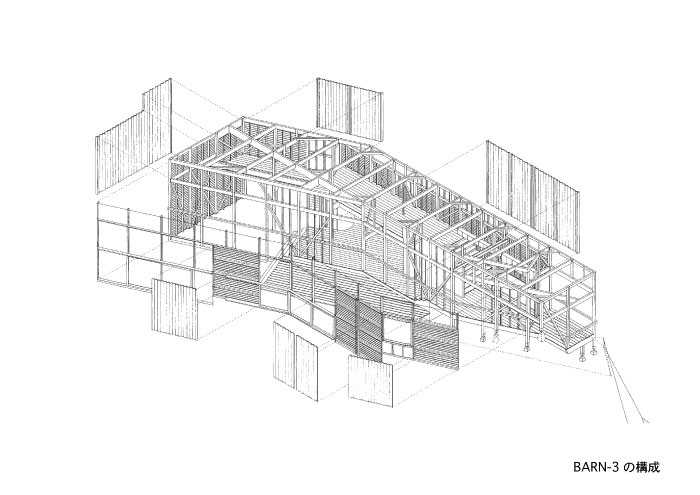

■BARN-3

BARN-3の敷地を初めて訪れたとき,敷地の迫力に鳥肌が立つくらいゾクゾクしました。敷地は,神戸の山間部を宅地開発した際に森と道路にはさまれて要塞のような形で残った所でした。高低差が8mある北下がりの二段になった三角形の土地で,敷地接道面のほぼ中央部には近隣のためのゴミ置場があり,南側には緑が広がっていました。南側の緑と東側の二方向に向かっては開きたいけれども,ゴミ置場の存在は消したい。つまり建物のその部分は背面として閉じたい。しかしここに何かを建ててしまうと向かいの北側の家からは緑が見えなくなってしまうというようなことを,まず思いました。それから,先にお話したことなどを反芻していくうちに,結果として北側の木摺壁に到達したのです。

あえて言えば,今回は森とゴミ置場をどうするかということが,ぼくの手を動かしたと言えるでしょう。基本的なゾーニングができると,そのエスキスに構造体を与えていくわけですが,ぼくは木造の小屋組や架構を考えるのがわりと速いのです。苦しいけれども,ニコニコしながら苦しんでいるようなところがあって,フッと答えが出てきます。基本的にはグリッドがある方が好きなので,必要な所だけに柱を入れて平面計画に最も相応しいグリッドをつくっていきました。今回は,長手方向は1700mm,短手方向は1mのスパンで考え,それを崩していきました。最初から秩序立ったグリッドの中で考えようとしても,手が動きません。最初のエスキスにヴォリュームを与えて平面を押さえていき,支障が出てきたら,その構造体の考え方を変えます。変えるというのはズラしていくということですが,それは空間に奥行きをつくりたいからです。平面でも例えばちょっと狭めておかないと居間から食堂が丸見えになってしまうのと同じように,構造にも奥行きをつくりたいのです。

■疑問からの出発

ガラス工芸家のクライアントからは設計を始める前に「住宅とアトリエを設計してください。アトリエは天井高を高くして,後は,光と風の建築をつくってください」という注文がありました。クライアントが住宅をどう考えているのかを知りたいと思って「子供室はいりますか」と聞いたところ,「いや,寝ることができたらいいです」という返事が帰ってきましたので,それはスペースさえあればいいということだと理解しました。

BARN-3は住宅全体が一つの空間になっていますが,これは最初から考えたことではありません。壁と同じように,建具はなぜ必要なのだろうと疑問に思って考えたところ,結果としてワンルームになりました。今は3人で住んでいますが,将来は当然変わってくると思うのです。ひょっとしたら,空間すべてがアトリエになるかもしれないし,あるいは一人で住むことになるかもしれない。その時には気持ちのいい所で寝ればいい,と思っています。食堂と厨房の位置は動かせませんが,寝室,居間.アトリエは自由に使えます。

この敷地は亡くなったご主人が気に入って決めた土地で,建築が完成したとき今回の施主である奥さんが「ここはゴミ置場があってずっと嫌だと思っていたけれど,計画案を見たとき,これなら住めると思いました。主人はたぶん,こういう建築ができることを想定してこの土地を買ったのではないでしょうか」とおっしやったのが印象的でした。

思い入れのある住宅が竣工するときは自分の手を離れるようで寂しくなるものですが,今回に限ってはそういうことがありませんでした。というのは,この建築はまだ完成していないからです。住み始めて,暑い寒いを経験して,それに対して対応する形ができた段階で初めて竣工と言えると思っています。今はまだ施主が経験をしているところです。経験してみて,それから必要なものをつくっていきましょう,それまではお付き合いさせてください,と施主には言っています。空調機もありませんが,暑いのを一緒に経験して,最初は風を通しましょう,それでも暑いと思ったら初めて空調を付けましょう,と話しています。ひょっとしたらBARN-3には余計なものがいっぱい付いているのかもしれないし,逆に何かを付加すればこの空間はもっとよくなるのかもしれません。あと何年かしたらそれに気づくかもしれませんが,今は精一杯やったので勘弁してくださいとしか言えません。

ぼく自身のこれからの課題はたくさんあります。疑問を抱かないと前にやったことをそのまま繰り返すことになりますから,疑問に思ったことはそのつど変えようと考えています。疑問に思うことが次の新しいものを生んでいきます。空間のつくり方にしても,ぼくには気色悪いと感じることだらけですので,そのなかで一番気色悪いことから押し開いていこうと思っています。